Corporate venture bancário | Ilustração: Rodrigo Auada

Conta a mitologia grega que o titã Kronos, pai de Zeus, tinha por hábito devorar os próprios filhos numa tentativa de escapar à profecia de Gaia, segundo a qual a rebeldia de um deles daria fim à era de ouro dos titãs. Assim como Kronos na lenda mitológica, empresas que hoje têm market share relevante (incumbentes) têm incentivo para adquirir/“consumir” novos players inovadores (entrantes) antes que eles consigam crescer a ponto de se tornar ameaças concorrenciais — Tim Wu batizou esse incentivo de efeito Kronos. No mercado financeiro (que só não é mais vulnerável à disrupção do que os setores de entretenimento e transportes, segundo a CBInsights), os bancos incumbentes vêm materializando esse fenômeno com estratégias de aquisições e parcerias para acessar as inovações das fintechs.

As fintechs estão entre as startups que mais têm poder de atração, motivando desde clientes insatisfeitos com bancos tradicionais até investidores-anjo ao redor do mundo1. Este artigo considera as fintechs em sentido mais amplo que o definido na Resolução 4.656 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que abrange apenas as fintechs de crédito. Logo, a análise engloba também as fintechs de inteligência artificial/machine learning aplicados à gestão de recursos e à análise de crédito (essa também com big data), meios de pagamento integrados em contas digitais, marketplaces virtuais de compra e venda de recebíveis e de câmbio, instituições de pagamento atuando como “bancos” digitais, corretagem de criptoativos, entre outras.

As estratégias usadas pelos bancos incumbentes para extrair valor das fintechs estão fundamentadas no conceito de inovação aberta, em que a empresa desloca as iniciativas inovadoras do seu eixo interno (investimento em pesquisa e desenvolvimento e profissionais próprios) para o externo. Em vez de submeter projetos de inovação a comitês internos e muitas instâncias de aprovação, a instituição financeira constrói parcerias com fintechs cujos projetos inovadores possam agregar valor à sua estrutura.

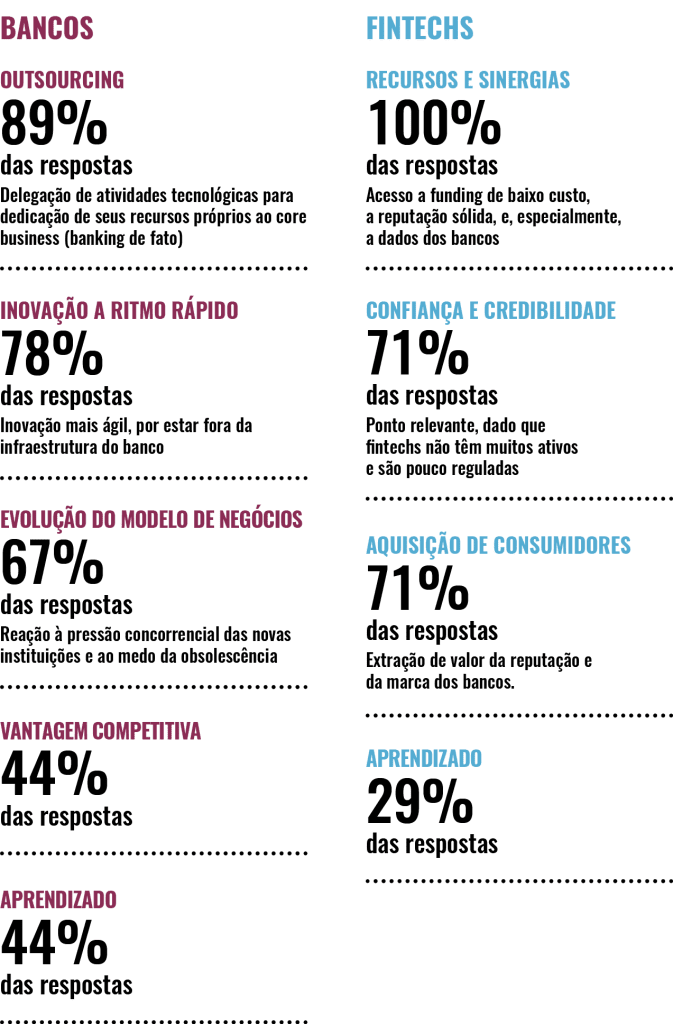

Essas cooperações entre incumbentes e entrantes — titãs e deuses — são sustentadas justamente pela sinergia entre os pontos fortes de ambos: fintechs oferecem serviços de interface com foco no consumidor e agilidade na implementação de ideias (ausência de legacy systems); bancos garantem solidez de estrutura financeira e compliance regulatório2. Os incentivos dos dois para cooperar são documentados em pesquisa das universidades de Frankfurt e Münster3:

É emblemática a observação do diretor de um dos bancos da amostra (em tradução livre): “Não somos uma empresa de tecnologia ou de tecnologia da informação (TI). Nós somos um banco — somos bons em consultoria financeira, em endereçar pontos de finanças comportamentais; (…) nós não somos bons em desenvolver programas de computador”.

Bancos em corporate venture

Que bancos e fintechs são mais parceiros do que rivais não é novidade há bastante tempo; na verdade, já existem até estudos intuindo que os resultados das parcerias têm sido concorrencialmente irrelevantes (bancos que se aliam a fintechs não ganham faturamento e bancos que competem com fintechs não perdem receita)5. De todo modo, bancos brasileiros continuam construindo estruturas diversas de interação com startups: há patrocínio de eventos (FinTouch, CIAB Febraban), hackathons (BTG hackaday), contratos de prestação de serviços não-exclusivos (white labels), incubações (Cubo), acelerações (inovaBra, BoostLab), entre outros programas. De uma maneira geral, são estratégias adotadas pelos incumbentes para acessar os entrantes inovadores — diferentes manifestações do efeito Kronos.

Dentro todas essas alternativas de cooperação, o foco aqui é estudar especificamente o corporate venture — designação dada ao investimento corporativo em startups. Nessa estrutura, uma companhia investe em startups promissoras, enquanto ainda são enxutas, com as finalidades estratégicas de agregá-las ao seu próprio business e de transformá-las em vantagem concorrencial (à exceção de empresas que também estão no corporate venture para desinvestir com lucro — caso, por exemplo, da Qualcomm Ventures).

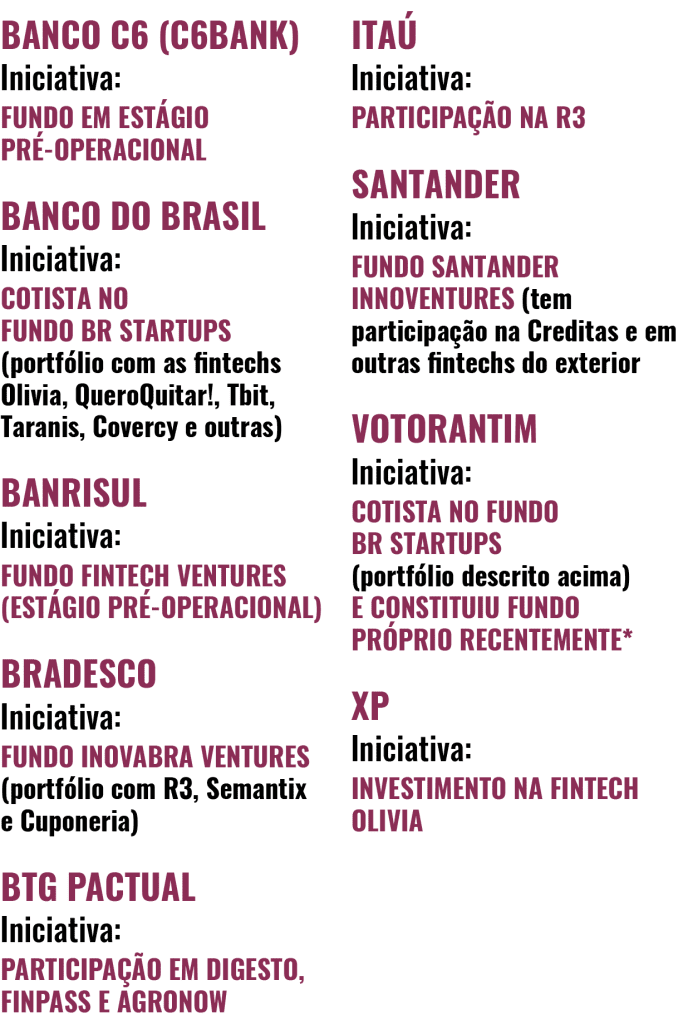

No Brasil, a maioria das iniciativas de corporate venture mapeadas no mercado financeiro é de bancos tradicionais, como mostra o quadro.

Fontes: CVM e sites e demonstrações financeiras dos conglomerados | *Conforme palestra do CIO e COO do Banco Votorantim no evento “Open Banking no Brasil” promovido pela CAPITAL ABERTO em março de 2019

Estudos jurídicos e econômicos sobre corporate venture costumam abordar as virtudes do mútuo conversível, a relevância da due diligence, os ganhos tributários de ágio e de reservas de capital de limitadas e os que viriam de isenções fiscais para investimentos em startups, entre outros aspectos. Dado que essas frentes já estão bem cobertas, será estudada aqui uma vertente bem menos explorada desse universo: os aspectos regulatórios e concorrenciais envolvidos no ecossistema do investimento de bancos em fintechs.

Banco Central e Cade

Em 2000, para monitorar o grau de ingerência (e de exposição a risco) de instituições financeiras em outros negócios, o CMN publicou a Resolução 2.723, segundo a qual qualquer instituição regulada pelo Banco Central (BC) que desejar adquirir participação societária de forma direta ou indireta precisa pedir autorização ao regulador. Nesse pedido, a instituição deve demonstrar que a operação não gera risco sistêmico ou outras ameaças à estabilidade do sistema financeiro. Conforme a resolução, portanto, o corporate venture bancário se enquadraria na necessidade de autorização. Nessa linha, seguindo a literalidade da norma, nota-se que a autorização é necessária apenas quando a participação é efetivamente adquirida. Sendo assim, a mera concessão de um mútuo conversível por um banco não precisa de autorização, mas apenas se de fato se houver a conversão da dívida em cotas ou ações.

Em teoria, o juízo de valor do BC nesses casos de investimento em startups não deveria ser um obstáculo — afinal, a lógica de regulação prudencial está em preservar estabilidade, e a participação de instituição financeira em fintechs tende a fortalecê-la e a contribuir para a robustez do sistema. Os precedentes também indicam que regulação prudencial vai nessa linha. Conforme consulta feita pela Lei de Acesso à Informação, todos os 53 atos de concentração envolvendo bancos entre 2000 e março de 2019 foram aprovados pelo BC.

Ocorre que a realidade pode ser mais complexa. Até 2018, o regulador vinha advogando pela redução da concentração bancária como um caminho para diminuição dos juros no Brasil, principalmente pela Agenda BC+4. A ideia se alinhava a estudos internacionais, como os do Financial Stability Board (que mostrou que uma alta concentração bancária pode ser tão prejudicial quanto uma concentração baixa, por aumentar os incentivos para se elevar spread e tomar risco)5; e da OCDE (caberia ao regulador prudencial tutelar a livre concorrência para viabilizar o acesso de entrantes no mercado financeiro)6.

Essa iniciativa de desconcentração aproxima o BC do papel do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), defensor da liberdade concorrencial por excelência no Brasil6. De fato, ambos os reguladores precisaram dar suas bênçãos a diversas operações relevantes do mercado financeiro nacional — como Itaú-Unibanco, Bradesco-HSBC e Itaú-Citibank (cooperação já tratada em memorando de entendimentos entre os reguladores após alguns anos de conflito institucional). Mas há um detalhe nesse ponto: o Cade só precisa aprovar atos de concentração quando eles envolvem um player com um mínimo de 750 milhões de reais de faturamento anual e um outro que tenha receita de pelo menos 75 milhões de reais (Portaria Interministerial nº 994/2012). Logo, quase nenhum investimento bancário em startups passa pelo Cade e o único regulador que pondera os seus efeitos na livre concorrência é o BC — que autoriza ou não a operação, sob a Resolução 2.723.

Precedente fora do padrão

As exceções que precisaram passar pelo Cade foram aprovadas sem restrições (como o investimento do Bradesco nas startups Semantix e Cuponeria), mas uma delas fugiu a todos os padrões de corporate venture: a intrincada operação Itaú-XP. Mesmo a XP já sendo um titã na época do ato de concentração, a compra (minoritária) da pioneira das plataformas independentes pelo maior banco privado do País gerou acaloradas discussões sobre o futuro das inovações financeiras, e foi tratada por alguns como uma sensível manifestação do efeito Kronos.

Durante o julgamento da operação Itaú-XP no Cade, a conselheira Cristiane Alkmin e uma minoria no plenário afirmaram que aprová-la seria um retrocesso, prejudicial ao bem estar do consumidor). E foram além, dizendo que os demais conselheiros aprovaram o negócio levando em conta apenas seus efeitos estáticos sobre a concorrência (em vez dos reflexos dinâmicos a longo prazo), que a operação iria contra o processo de desbancarização capitaneado pelas fintechs e que seria uma sinalização para bancos passarem a comprar quaisquer fintechs que aumentassem a pressão de concorrência (nas palavras da conselheira, “concorrentes chatos”). Essas críticas são alinhadas às de algumas autoridades concorrenciais que entendem ser necessário passar por um escrutínio maior a aquisição, por grandes players, de pequenas empresas com alto potencial inovador7.

Após a aprovação no plenário do Cade, a operação foi submetida ao BC, que impôs restrições adicionais às partes: aumentou de oito para 15 anos o período durante o qual o Itaú não pode acessar a base de dados da XP ou interferir nas suas decisões negociais, proibiu Itaú e XP de adquirir outras plataformas abertas e limitou a 49,9% o capital total da XP que o Itaú pode adquirir até 2026. É muito interessante observar que o BC — regulador prudencial — foi mais restritivo na aprovação de um ato de concentração que o Cade, mandatário da tutela e da promoção da livre concorrência no Brasil.

Leia também

Bancos digitais sacodem sistema financeiro

Inteligência artificial: da ficção à economia real

Negócios tradicionais se preparam para demandas do futuro

À parte esse caso específico de duas empresas de grande porte (duas titãs?), o fato de o BC ter autorizado todos os investimentos bancários em startups relacionados no quadro sugere que, mesmo preocupado com concentração bancária, o regulador entende (implicitamente) que um ecossistema regulatório que favoreça o corporate venture gera incentivos para a inovação e a criação de empregos. O regulador, nesse sentido, está amparado por bons estudos estrangeiros8.

Antes da conclusão deste artigo, vale a ressalva de que outros pontos pertinentes ao corporate venture bancário poderiam ser discutidos, como riscos no armazenamento e no processamento de dados. Nessa seara, o Brasil conta agora com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e com a Resolução 4.658, que trata de cybersegurança de dados cedidos por bancos a terceiros, o que também tangencia as iniciativas de open banking que vêm sendo tocadas pelo BC. Seria pertinente, ainda, tratar da maneira como os reguladores vão lidar com a expansão dos serviços financeiros das bigtechs (Amazon, Facebook, Google, Alibaba e outras companhias do gênero), alvos de escrutínio antitruste cada vez maior no exterior. No entanto, cada um desses temas é relevante demais para uma abordagem superficial e merece um artigo específico.

Para concluir, é necessário reforçar que qualquer aquisição societária de cotas ou ações por instituições reguladas pelo BC precisa da autorização do órgão, como determina a Resolução 2.723. Considerando que o regulador, até hoje, aprovou todos os atos de concentração entre instituições financeiras e todos os pedidos de investimentos de bancos em startups, é razoável imaginar que o risco de limitar operações semelhantes de corporate venture bancário no curto prazo não parece alto. Entretanto, ainda não há como saber se essas operações poderão ser eventualmente encaradas como Kronos devorando os filhos que poderiam vir a destroná-lo.

Lucas Caminha ([email protected]) é advogado da equipe de regulatório e mercado de capitais do Banco BOCOM BBM e mestrando em Direito Empresarial na UERJ. As opiniões do autor não refletem necessariamente as do Banco BOCOM BBM.

Notas

1Lucas Caminha. Inovação, Capital e Seed Gap: Quem são os Investidores Anjos de Acordo com o Mercado e com a Lei Complementar n º155? Prêmio CFA Society Brazil de Inovação Financeira (2017): <http://cfasociety.org.br/pdf/premio/MH2_Premio_CFA_Society_Brazil_2017.pdf>

²Wharton School. Banks and Fintechs: Adversaries or Partners? Universidade de Pensilvânia <https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/banks-fintechs-adversaries-partners/>

³Milan Klus et al. Strategic alliances between banks and fintechs for digital innovation: Motives to collaborate and types of interaction. Discussion Paper 6/2018, Universidade de Münster

4Em 2019, o BC publicou estudo no Relatório de Economia Bancária/2018 segundo o qual a concentração bancária não é um fator relevante para explicar o spread brasileiro. Apesar do posicionamento, o estudo vem enfrentando críticas de cunho metodológico/acadêmico, o que indica a complexidade do assunto.

5Financial Stability Board. Fintech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications (14.02.2019): <http://www.fsb.org/2019/02/fintech-and-market-structure-in-financial-services-market-developments-and-potential-financial-stability-implications/>.

6Elena Carletti; Agnieszka Smolenska. 10 Years from the Financial Crisis: Co-Operation between Competition Agencies and Regulators in the Financial Sector, OCDE, 2017.

7Manuel Gonzalo, Marcos Puccioni Lyra, Camila Pires-Alves. Knowledge-based startups or small companies’ takeovers in Latin America: an antitrust issue? Recent cases from US, EU and Brazil. Discussion Paper 20/2017, Instituto de Economia da UFRJ.

8Michael Mandel e Diana Carew. Innovation by Acquisition: New Dynamics of High-Tech Competition. Progressive Policy Institute, 2011.

Para continuar lendo, cadastre-se!

E ganhe acesso gratuito

a 3 conteúdos mensalmente.

Ou assine a partir de R$ 34,40/mês!

Você terá acesso permanente

e ilimitado ao portal, além de descontos

especiais em cursos e webinars.

User Login!

Você atingiu o limite de {{limit_online}} matérias gratuitas por mês.

Faça agora uma assinatura e tenha acesso ao melhor conteúdo sobre mercado de capitais

Ja é assinante? Clique aqui